Mishima: la vía del samurái,

(Este artículo se publica el sábado en El Mundo).

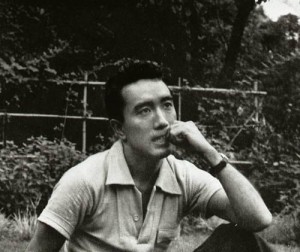

Yukio Mishima (1925-1970) sigue siendo el escritor japonés más leído del Japón moderno y un mito en todas partes. Su atracción lectora viene de que siendo un hombre que se formó abundantemente en la tradición literaria occidental, lo hizo también –y con no  menor fuerza- en la japonesa, lo que se fue viendo (o se hizo más notorio) en sus últimos años.

menor fuerza- en la japonesa, lo que se fue viendo (o se hizo más notorio) en sus últimos años.

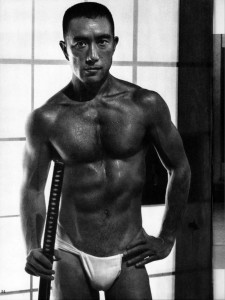

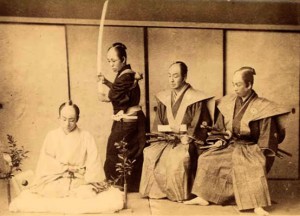

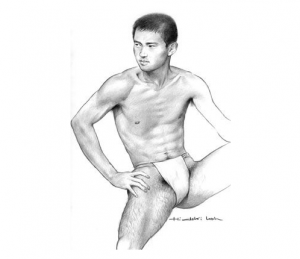

Mishima creó un pequeño ejército sin armas –pero con uniforme- que se ejercitó con los militares y que tenía como misión, abstracta y santa, defender al Emperador. Era el “Tate  no kai” o “Sociedad del escudo”, de ahí saldrían los jóvenes que le ayudarían en su teatral “seppuku” de noviembre de 1970, entre ellos su favorito, Masakatsu Morita, que también murió. De joven, y ya escritor talentoso y abundante, Mishima tenía un cuerpo delicado, casi enfermizo a su entender. A partir de 1959, practicando “kendo” (la esgrima tradicional japonesa) y otras artes marciales, Mishima tuvo el cuerpo formado que lució en muchas fotos marcadamente narcisistas. Ese cuerpo viril y fuerte era el que deseaba un escritor que (sin dejar sus lecturas

no kai” o “Sociedad del escudo”, de ahí saldrían los jóvenes que le ayudarían en su teatral “seppuku” de noviembre de 1970, entre ellos su favorito, Masakatsu Morita, que también murió. De joven, y ya escritor talentoso y abundante, Mishima tenía un cuerpo delicado, casi enfermizo a su entender. A partir de 1959, practicando “kendo” (la esgrima tradicional japonesa) y otras artes marciales, Mishima tuvo el cuerpo formado que lució en muchas fotos marcadamente narcisistas. Ese cuerpo viril y fuerte era el que deseaba un escritor que (sin dejar sus lecturas  occidentales, conoció

occidentales, conoció  a Tennessee Williams cuando este iba en un crucero que pasaba por Japón) era también el cuerpo sano y “limpio” –moralmente limpio- que en la estirpe de los antiguos samuráis, estos ofrecían a la muerte. Mishima tenía una clara obsesión por la muerte y cada vez le interesaba más el mundo del “bushido”, es decir el código de los samuráis, aparentemente lejos y casi prohibido en el Japón posterior a la 2ª Guerra Mundial (un Japón derrotado). Es sabido que muy poco antes del fin de esa guerra, cuando jóvenes nacionalistas nipones, pilotando un avión, lo estrellaban contra un acorazado yanqui, Mishima se presentó para hacer de “kamikaze” (el viento sagrado que salvó al Japón medieval de una invasión mongola desde China) pero fue rechazado para la misión por no tener las características físicas adecuadas. Aunque parece que, entonces, Mishima se alegró íntimamente de salvarse de la muerte, poco a poco ese rechazo fue creciendo dentro de él como una honda vergüenza que tendría que lavar de algún modo. Su final “seppuku”, eventrándose con un puñal para que un amigo le cortara la cabeza con una katana, para evitar más sufrimiento, fue su final apoteosis de canto a la tradición, de apuesta por el alma tradicional japonesa, que creía en serio peligro de muerte, pero también el gesto último de su autoperdón al no haber podido ser “kamikaze”.

a Tennessee Williams cuando este iba en un crucero que pasaba por Japón) era también el cuerpo sano y “limpio” –moralmente limpio- que en la estirpe de los antiguos samuráis, estos ofrecían a la muerte. Mishima tenía una clara obsesión por la muerte y cada vez le interesaba más el mundo del “bushido”, es decir el código de los samuráis, aparentemente lejos y casi prohibido en el Japón posterior a la 2ª Guerra Mundial (un Japón derrotado). Es sabido que muy poco antes del fin de esa guerra, cuando jóvenes nacionalistas nipones, pilotando un avión, lo estrellaban contra un acorazado yanqui, Mishima se presentó para hacer de “kamikaze” (el viento sagrado que salvó al Japón medieval de una invasión mongola desde China) pero fue rechazado para la misión por no tener las características físicas adecuadas. Aunque parece que, entonces, Mishima se alegró íntimamente de salvarse de la muerte, poco a poco ese rechazo fue creciendo dentro de él como una honda vergüenza que tendría que lavar de algún modo. Su final “seppuku”, eventrándose con un puñal para que un amigo le cortara la cabeza con una katana, para evitar más sufrimiento, fue su final apoteosis de canto a la tradición, de apuesta por el alma tradicional japonesa, que creía en serio peligro de muerte, pero también el gesto último de su autoperdón al no haber podido ser “kamikaze”.

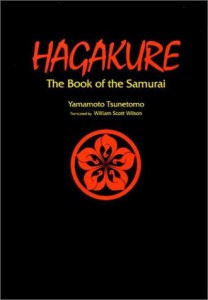

Dentro de los diferentes estadios que Mishima fue cumpliendo para acercarse y de algún modo dejar aclarado su suicidio tradicional, estuvo el editar el libro que acaba de publicar Alianza Editorial, en traducción de Carlos Rubio y Makiko Sese, “La ética del samurái en el Japón moderno”, publicado originalmente en 1968. En ese camino estaría también su ensayo “El sol y el acero” de título muy significativo. Mishima (en el libro ahora publicado) hace un ensayo muy personal para reivindicar –citando múltiples fragmentos- un clásico de la ética samurái que estuvo muy de moda durante los años de la guerra, pero que el Japón postbélico ha

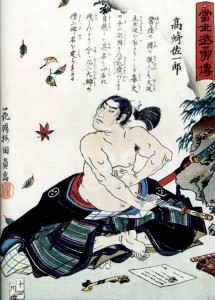

Japón postbélico ha bía desterrado y casi prohibido por juzgarlo peligroso. El libro, compuesto a fines del siglo XVII, se conoce como “Hagakure” y el escritor viene a hacer una introducción reivindicativa a sus textos. El libro que significaría “Oculto por las hojas” –una imagen lírica- son los textos que escribió o dictó un antiguo samurái, Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), que no pudiendo seguir en la muerte a su

bía desterrado y casi prohibido por juzgarlo peligroso. El libro, compuesto a fines del siglo XVII, se conoce como “Hagakure” y el escritor viene a hacer una introducción reivindicativa a sus textos. El libro que significaría “Oculto por las hojas” –una imagen lírica- son los textos que escribió o dictó un antiguo samurái, Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), que no pudiendo seguir en la muerte a su señor –práctica ya prohibida, aunque a veces se siguió haciendo- se hizo monje budista con el nombre de Jocho. Pero su legado a la posteridad sería este tratado sobre el mundo y la ética de los samuráis, llamado “Hagakure”. Mishima dice, al principio, haberlo conocido desde muy joven, cuando leyó también (la mezcla es perfecta) “El baile del conde de Orgel” de Raymond Radiguet, descubrimiento y amante de Cocteau, los tradicionales, misteriosos y nostálgicos “Cuentos de lluvia y de luna” de Ueda Akinari, autor japonés muy popular de fines del siglo XVIII, y el mentado “Hagakure”. Insisto en cuánto hay de Mishima en estas tres tempranas lecturas y en el hecho (que narra también) de que, con mayor o menor secreto, siempre había sido fiel al “Hagakure”. La gente del Japón moderno ha dado la espalda a los preceptos del “Hagakure” –válidos durante la guerra- pero él no. Sin duda una de las frases que más lo impresionan es una de las primeras del libro y que él selecciona: “Descubrí que el camino del samurái es la muerte”. Y sigue: “En una situación de vida o muerte elige, simplemente, una muerte rápida.” Lo que Yamamoto reprocha a su tiempo (el de los Tokugawa) Mishima lo dice del Japón contemporáneo: está muriendo su alma. Por eso, además de hacer una introducción y una cuidada selección de ese libro casi

señor –práctica ya prohibida, aunque a veces se siguió haciendo- se hizo monje budista con el nombre de Jocho. Pero su legado a la posteridad sería este tratado sobre el mundo y la ética de los samuráis, llamado “Hagakure”. Mishima dice, al principio, haberlo conocido desde muy joven, cuando leyó también (la mezcla es perfecta) “El baile del conde de Orgel” de Raymond Radiguet, descubrimiento y amante de Cocteau, los tradicionales, misteriosos y nostálgicos “Cuentos de lluvia y de luna” de Ueda Akinari, autor japonés muy popular de fines del siglo XVIII, y el mentado “Hagakure”. Insisto en cuánto hay de Mishima en estas tres tempranas lecturas y en el hecho (que narra también) de que, con mayor o menor secreto, siempre había sido fiel al “Hagakure”. La gente del Japón moderno ha dado la espalda a los preceptos del “Hagakure” –válidos durante la guerra- pero él no. Sin duda una de las frases que más lo impresionan es una de las primeras del libro y que él selecciona: “Descubrí que el camino del samurái es la muerte”. Y sigue: “En una situación de vida o muerte elige, simplemente, una muerte rápida.” Lo que Yamamoto reprocha a su tiempo (el de los Tokugawa) Mishima lo dice del Japón contemporáneo: está muriendo su alma. Por eso, además de hacer una introducción y una cuidada selección de ese libro casi maldito, Mishima, es

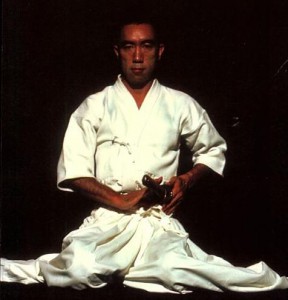

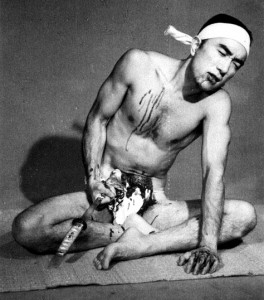

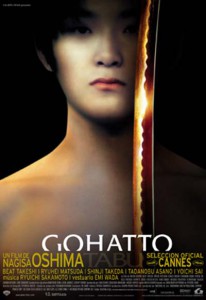

maldito, Mishima, es cribe un relato “Patriotismo” en 1961 (recogido en el libro de cuentos “La perla y otros cuentos”) en el que, poco antes de la 2ª Guerra Mundial, falla una conjura llevada a cabo por jóvenes militares ultranacionalistas, y el relato muestra como el teniente Shinji Takeyama, se hace el “seppuku” para mantener limpio su honor. En 1965 la historia es llevada al cine, en un filme esteticista y bello, “El rito del amor y de la muerte” en que Mishima, casi desnudo, hace de teniente Takeyama, y vemos como (su esposa en el cuento está delante, en la pantalla no se ve) se tantea el vientre buscando el lugar más apropiado para clavarse la espada corta que propiciará la eventración, antes de que un amigo –como dijimos- le siegue la cabeza con un golpe seco y certero de katana. Dice también el “Hagakure”: “El Camino del samurái es una locura por la muerte. A una persona con tal convicción no la vencerá ni una decena de hombres.”

cribe un relato “Patriotismo” en 1961 (recogido en el libro de cuentos “La perla y otros cuentos”) en el que, poco antes de la 2ª Guerra Mundial, falla una conjura llevada a cabo por jóvenes militares ultranacionalistas, y el relato muestra como el teniente Shinji Takeyama, se hace el “seppuku” para mantener limpio su honor. En 1965 la historia es llevada al cine, en un filme esteticista y bello, “El rito del amor y de la muerte” en que Mishima, casi desnudo, hace de teniente Takeyama, y vemos como (su esposa en el cuento está delante, en la pantalla no se ve) se tantea el vientre buscando el lugar más apropiado para clavarse la espada corta que propiciará la eventración, antes de que un amigo –como dijimos- le siegue la cabeza con un golpe seco y certero de katana. Dice también el “Hagakure”: “El Camino del samurái es una locura por la muerte. A una persona con tal convicción no la vencerá ni una decena de hombres.”

Naturalmente el libro (“La ética del samurái en el Japón moderno”) disgustó a quienes veían en Mishima a un potencialmente peligroso ultraderechista –no sería una definición exacta- y gustó a los muchos lectores que ya tenía el escritor, al que miraban como una mezcla de decadente bisexual, que no escondió sus lados homosexuales, y una suerte de actor genial –además de espléndido escritor- que jugaba con los colores y los signos del antiguo Japón, quizá con más estética que realismo o eso pensaban. Quienes tenían esa concepción de Mishima (que tampoco es del todo errónea) lo que no tenían en cuenta es que el escritor tenía profundas heridas en su psique: Haber sido rechazado como “kamikaze”, una visceral pasión por la muerte, donde el Japón tradicional se mezcla con el decadentismo occidental, y un narcisismo casi de joven rockero o surrealista que podría firmar la frase que unos atribuyen a Breton y otros a James Dean: “Vive deprisa, muere joven y dejarás un hermoso cadáver”. Mishima (desde algún peculiar ángulo) lo creyó. Por eso el 25 de noviembre de 1970 -tras haber concluido su última novela, “La corrupción de un ángel”, que saldría póstuma – tenía una cita en el Cuartel General de las Fuerzas de Autodefensa –Japón aún no podía tener un Ejército como tal- con el general Kanetoshi Mashita que recibiría al líder de la “Sociedad del Escudo” (además de famoso escritor) y a algunos de sus miembros. Allí, y mientras el general alababa la calidad de la katana antigua que llevaba Mishima, ataron y

podría firmar la frase que unos atribuyen a Breton y otros a James Dean: “Vive deprisa, muere joven y dejarás un hermoso cadáver”. Mishima (desde algún peculiar ángulo) lo creyó. Por eso el 25 de noviembre de 1970 -tras haber concluido su última novela, “La corrupción de un ángel”, que saldría póstuma – tenía una cita en el Cuartel General de las Fuerzas de Autodefensa –Japón aún no podía tener un Ejército como tal- con el general Kanetoshi Mashita que recibiría al líder de la “Sociedad del Escudo” (además de famoso escritor) y a algunos de sus miembros. Allí, y mientras el general alababa la calidad de la katana antigua que llevaba Mishima, ataron y amordazaron al gener

amordazaron al gener al y Mishima, en uniforme, salió al balcón a arengar a la tropa sobre la muerte del alma del Japón en esa ridícula y banal sociedad consumista. Los soldados le abuchearon y silbaron (casi no se podía oír lo que decía por los gritos y los helicópteros, algunos de la prensa, que sobrevolaban ya el pabellón) y entonces Mishima, con cierto gesto de desdén, volvió a entrar y cerró. No quedaba otro remedio, con 45 años, estaba frente al momento que más había anhelado toda su vida y dentro de un marco, por si algo faltara, perfectamente teatral. Ante el horror del general occidentalizado, Mishima se desnudó hasta quedar sólo con una suerte de mínimo calzón blanco, se sentó en el suelo y procedió con lentitud al “seppuku”. Primero se clava la espada corta que deja salir los intestinos, y cuando por el gesto y el dolor, el cuerpo cae hacia adelante, es el momento de la decapitación con una espada noble y, claro es, con ánimo decidido. Ese valor le faltó al elegido y joven Morita, que hirió dos veces en falso a Mishima. Entonces, con rapidez, un tercero de los amigos, cortó de un tajo la cabeza del escritor y procedió a hacer lo propio con Morita, que se lo pedía desde el suelo, pues le había fallado su “seppuku” (sólo rasguños externos) porque no estaba preparado. Luego fue ya todo pasto de la prensa y las televisiones y nació o se consumó el enorme mito Mishima. Las palabras del “Hagakure” se habían hecho verdad nítida aunque llenas de íntimos recovecos psicológicos: “Descubrí que el camino del samurái es la muerte.” Mishima escribió que la belleza del “Hagakure” que tanto ánimo le había dado y tanta y tan profunda energía, era “la belleza del hielo”. Quien dice hielo puede decir acero y en ambos el sol brilla de una manera esplendorosa. Los viejos samuráis estaban justificados (su valor y su amor a la belleza, incluso de los mozos), el arrojo de los “kamikazes” al lanzarse contra el enemigo, en honor del emperador, también quedaban justipreciados y claros y Mishima veía resuelto ese extraño, plural y fascinador laberinto que fue su vida interior, tan bien reflejada en lo mejor de su literatura. Gracias al profesor Carlos Rubio por esta versión elegante de “La ética del samurái en el Japón moderno”. Quien no sepa aún de estas cosas, de esta estética “del crisantemo y la espada” como dijo la antropóloga Ruth Benedict quedará aterrado o fascinado o ambas cosas a la vez, pero vale bien la pena. “Descubrí que el Camino del Samurái es la muerte.” O el título de un capitulillo: “Las personas demasiado buenas siempre pierden”. “El ser humano debe rebosar de vitalidad.” Todo Mishima desde dentro de un Japón acaso menos occidentalizado de lo que parece.

al y Mishima, en uniforme, salió al balcón a arengar a la tropa sobre la muerte del alma del Japón en esa ridícula y banal sociedad consumista. Los soldados le abuchearon y silbaron (casi no se podía oír lo que decía por los gritos y los helicópteros, algunos de la prensa, que sobrevolaban ya el pabellón) y entonces Mishima, con cierto gesto de desdén, volvió a entrar y cerró. No quedaba otro remedio, con 45 años, estaba frente al momento que más había anhelado toda su vida y dentro de un marco, por si algo faltara, perfectamente teatral. Ante el horror del general occidentalizado, Mishima se desnudó hasta quedar sólo con una suerte de mínimo calzón blanco, se sentó en el suelo y procedió con lentitud al “seppuku”. Primero se clava la espada corta que deja salir los intestinos, y cuando por el gesto y el dolor, el cuerpo cae hacia adelante, es el momento de la decapitación con una espada noble y, claro es, con ánimo decidido. Ese valor le faltó al elegido y joven Morita, que hirió dos veces en falso a Mishima. Entonces, con rapidez, un tercero de los amigos, cortó de un tajo la cabeza del escritor y procedió a hacer lo propio con Morita, que se lo pedía desde el suelo, pues le había fallado su “seppuku” (sólo rasguños externos) porque no estaba preparado. Luego fue ya todo pasto de la prensa y las televisiones y nació o se consumó el enorme mito Mishima. Las palabras del “Hagakure” se habían hecho verdad nítida aunque llenas de íntimos recovecos psicológicos: “Descubrí que el camino del samurái es la muerte.” Mishima escribió que la belleza del “Hagakure” que tanto ánimo le había dado y tanta y tan profunda energía, era “la belleza del hielo”. Quien dice hielo puede decir acero y en ambos el sol brilla de una manera esplendorosa. Los viejos samuráis estaban justificados (su valor y su amor a la belleza, incluso de los mozos), el arrojo de los “kamikazes” al lanzarse contra el enemigo, en honor del emperador, también quedaban justipreciados y claros y Mishima veía resuelto ese extraño, plural y fascinador laberinto que fue su vida interior, tan bien reflejada en lo mejor de su literatura. Gracias al profesor Carlos Rubio por esta versión elegante de “La ética del samurái en el Japón moderno”. Quien no sepa aún de estas cosas, de esta estética “del crisantemo y la espada” como dijo la antropóloga Ruth Benedict quedará aterrado o fascinado o ambas cosas a la vez, pero vale bien la pena. “Descubrí que el Camino del Samurái es la muerte.” O el título de un capitulillo: “Las personas demasiado buenas siempre pierden”. “El ser humano debe rebosar de vitalidad.” Todo Mishima desde dentro de un Japón acaso menos occidentalizado de lo que parece.

¿Te gustó la noticia?

¿Te gusta la página?