WILLIAM BLAKE, POETA VISIONARIO

(Este artículo se ha publicado en la revista Descubrir el Arte)

Blake fue un hombre de un vivir algo cerrado y secreto. Cuando murió a las afueras de Londres en 1827, con 69 años, era pobre y lo enterraron en una tumba sin nombre; más tarde colocaron una lápida en un lugar cercano, pero nadie sabe si exacto. Fue –lo sabemos- pintor y grabador, pero para muchos (aunque todo sea indisociable) William Blake fue un gran poeta raro, adelantado a su tiempo, y lejos en buena medida –al inicio sobre todo- de la época lírica que le tocó vivir en Inglaterra, de donde nunca salió. Nacido en noviembre de 1757, Blake tuvo que ser en no escasa medida un poeta del siglo XVIII, cuando escribió sus libros iniciales que vieron muy pocos, así los poemas breves de “Poetical Sketches” de 1783. Aquello no era el siglo XVIII que en Gran  Bretaña dominó un autor como Alexander Pope (1688-1744) famoso por su adaptación a su mundo del célebre epilio de Calímaco, “El rizo de Berenice”. No, Blake nada tenía que ver con las ingeniosidades rococó. Ya en esos poemas iniciales, todo es distinto al uso de la época. Veamos el poema “Rosa enferma”: “Estás enferma, oh rosa!/ El gusano invisible,/ que vuela por la noche/ en el aullar del viento/ tu lecho descubrió/ de alegría escarlata/ y su amor sombrío y secreto/ consume tu vida.”

Bretaña dominó un autor como Alexander Pope (1688-1744) famoso por su adaptación a su mundo del célebre epilio de Calímaco, “El rizo de Berenice”. No, Blake nada tenía que ver con las ingeniosidades rococó. Ya en esos poemas iniciales, todo es distinto al uso de la época. Veamos el poema “Rosa enferma”: “Estás enferma, oh rosa!/ El gusano invisible,/ que vuela por la noche/ en el aullar del viento/ tu lecho descubrió/ de alegría escarlata/ y su amor sombrío y secreto/ consume tu vida.”

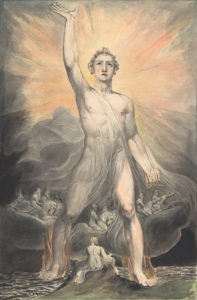

En ese tiempo un anónimo Blake trabajaba todavía como aprendiz de grabador en el taller londinense de James Basire. No podemos decir que “Rosa enferma” no tengo un fondo de “carpe diem” –tan unido al tema de la rosa clásica- pero hay algo peculiar, ese  elemento corroedor, que algunos (desde hoy) dirán que ya avecina el romanticismo. De pertenecer a alguna escuela, William Blake sería un romántico, pero que como pintor se acerca a los prerrafaelitas y aún a los simbolistas, con unas musculaturas que alguna vez recuerdan a Miguel Ángel, y siempre está un poco por encima de toda etiqueta. Blake no podía tener discípulos y propiamente hablando, no los tuvo. John Ruskin, el gran teórico del arte avecindado al prerrafaelismo, admiró a Blake y trató de situarlo en esa línea, de peculiar manera. Blake había escrito una poesía visionaria que ilustró él mismo, haciendo esos libros iluminados cuyo antecedente más claro está en la Edad Media, así los famosos

elemento corroedor, que algunos (desde hoy) dirán que ya avecina el romanticismo. De pertenecer a alguna escuela, William Blake sería un romántico, pero que como pintor se acerca a los prerrafaelitas y aún a los simbolistas, con unas musculaturas que alguna vez recuerdan a Miguel Ángel, y siempre está un poco por encima de toda etiqueta. Blake no podía tener discípulos y propiamente hablando, no los tuvo. John Ruskin, el gran teórico del arte avecindado al prerrafaelismo, admiró a Blake y trató de situarlo en esa línea, de peculiar manera. Blake había escrito una poesía visionaria que ilustró él mismo, haciendo esos libros iluminados cuyo antecedente más claro está en la Edad Media, así los famosos  “Beatos”. Blake dibuja, pinta y escribe y crea una mitología peculiar que tardó en ser comprendida. Pensemos en sus libros más conocidos, ilustrados por él mismo (las ilustraciones tardaron en poderse reproducir con calidad): “Songs of Innocence” (Canciones de inocencia) de 1789. Entre 1790 y 93, “El Matrimonio del Cielo y del Infierno”. Y en 1794, “El libro de Urizen” seguidos de “Canciones de experiencia”. La principal y más hímnica y singular poesía de Blake está escrita dentro del siglo XVIII. Su base está en la Biblia y los Evangelios, se podría pensar asimismo en las visiones de la “Commedia” de Dante, pero otros igual llegarían –en verso ancho- hasta “El señor de los anillos” de Tolkien. En 1797 había escrito un libro no ilustrado, donde aparecen varios de los seres míticos de su creación, “The Four Zoas” (Los cuatro Zoas) que son como príncipes de la luz, hijos de los dioses de la

“Beatos”. Blake dibuja, pinta y escribe y crea una mitología peculiar que tardó en ser comprendida. Pensemos en sus libros más conocidos, ilustrados por él mismo (las ilustraciones tardaron en poderse reproducir con calidad): “Songs of Innocence” (Canciones de inocencia) de 1789. Entre 1790 y 93, “El Matrimonio del Cielo y del Infierno”. Y en 1794, “El libro de Urizen” seguidos de “Canciones de experiencia”. La principal y más hímnica y singular poesía de Blake está escrita dentro del siglo XVIII. Su base está en la Biblia y los Evangelios, se podría pensar asimismo en las visiones de la “Commedia” de Dante, pero otros igual llegarían –en verso ancho- hasta “El señor de los anillos” de Tolkien. En 1797 había escrito un libro no ilustrado, donde aparecen varios de los seres míticos de su creación, “The Four Zoas” (Los cuatro Zoas) que son como príncipes de la luz, hijos de los dioses de la  naturaleza, y de alguna manera unos singulares seres angélicos, algunos retratados como viejos: Urizen (muy recurrente, encarnación de la sabiduría), Urthona, Luvah y Tharmas. Cualquier lector o investigador de esta poesía debe preguntarse por el significado complejo y no unívoco de tales seres. Blake era un revolucionario metido en su complicado mundo interior, siempre con su fiel mujer Catherine Boucher, a la que enseñó a leer y algunos de sus secretos, pues inicialmente era analfabeta. Se sabe que William Blake detestaba la esclavitud y creía en la igualdad sexual y racial. Dentro de su simbolismo místico, creía sobre todo en el Dios del “Nuevo Testamento” (Jesucristo) y se sentía lejano al Dios de la Biblia o

naturaleza, y de alguna manera unos singulares seres angélicos, algunos retratados como viejos: Urizen (muy recurrente, encarnación de la sabiduría), Urthona, Luvah y Tharmas. Cualquier lector o investigador de esta poesía debe preguntarse por el significado complejo y no unívoco de tales seres. Blake era un revolucionario metido en su complicado mundo interior, siempre con su fiel mujer Catherine Boucher, a la que enseñó a leer y algunos de sus secretos, pues inicialmente era analfabeta. Se sabe que William Blake detestaba la esclavitud y creía en la igualdad sexual y racial. Dentro de su simbolismo místico, creía sobre todo en el Dios del “Nuevo Testamento” (Jesucristo) y se sentía lejano al Dios de la Biblia o

“Antiguo Testamento”, al que juzgaba –no sin razón- rechazable por sus restricciones y tiranía. Pero pocas veces Blake se atrevió a manifestarse en público, porque fue entonces inmediatamente condenado, aunque lo perdonó una ley de 1803. Pero ya guardaba silencio. Siempre lleno de luz de visiones (que valoró altamente el surrealismo y muchos autores de lo que se llamó contracultura) muchos versos de Blake parecen contener una suerte de magia drogadicta. No olvidemos que un famoso librito de Aldous Huxley sobre sus iniciales experiencias alucinógenas, toma el título de nuestro poeta, “The doors of perception”: Si las puertas de la percepción se abrieran, el hombre vería el mundo en todo el esplendor de su belleza. Otros han hallado  significados aún más atrevidos (incluso moralmente) en versos como “El que desea y no obra, engendra pestilencia” ¿Qué es eso, más allá del poder mismo de la visión que estalla en la boca, acaso sin que esta plenamente lo sepa? Muchos versos de Blake se han convertido –o se pueden convertir- en “dicta”, es decir, en una suerte de aforismos o máximas de siempre plural significado. Veamos algunas: “ Cómo te llamaré? Soy feliz. Me llamo Alegría”. Y es que el aparentemente adusto Blake, en su taller pobre, poesía un alma que parecía volar lo infinito, lejos de las consuetudinarias leyes humanas. Un ser como el que llama “El anciano de los días”, parece salir de una cosmología perdida.

significados aún más atrevidos (incluso moralmente) en versos como “El que desea y no obra, engendra pestilencia” ¿Qué es eso, más allá del poder mismo de la visión que estalla en la boca, acaso sin que esta plenamente lo sepa? Muchos versos de Blake se han convertido –o se pueden convertir- en “dicta”, es decir, en una suerte de aforismos o máximas de siempre plural significado. Veamos algunas: “ Cómo te llamaré? Soy feliz. Me llamo Alegría”. Y es que el aparentemente adusto Blake, en su taller pobre, poesía un alma que parecía volar lo infinito, lejos de las consuetudinarias leyes humanas. Un ser como el que llama “El anciano de los días”, parece salir de una cosmología perdida.

Otro verso/dictum: “La eternidad está enamorada de las creaciones –u obras- del tiempo.” ¿Querría eso decir que la eternidad salvará lo que el tiempo crea y destruye? Uno de los mejores libros que se pueden recomendar sobre Blake –creo que aún no traducido al español- lo escribió la notable poeta inglesa Kathleen Raine, en los primeros años 60 del pasado siglo: “Blake and Tradition”. El poeta visionario (y pintor) por excelencia no es un mero fruto de un adelantado romanticismo, viene de la Edad Media, como hemos apuntado, y se engolfa a veces sin saberlo plenamente en la tradición del neoplatonismo y sobre todo de la gnosis. Aunque indudablemente versos como el que sigue, abran todo otra renovada tradición moderna, en absoluto falta de raíces: “La imaginación no es un estado: es la existencia humana en sí misma.” Es decir somos lo que soñamos o ideamos, no lo que tenemos al lado cotidianamente. Por eso cuando Blake se retira al campo, entonces cerca de Londres, a ilustrar libros ajenos (si exceptuamos alguno de poetas mediocres, tal vez amigos, por el motivo que fuere, así un tal William Hayley, sobre el que trabajó en 1800) la mayoría de esos libros ajenos ilustrados por él son parte inequívoca de la tradición literaria del propio Blake. Así “El Paraíso perdido” de Milton (1808), “El Libro de Job” (1823-26) o claro es “La  Divina Comedia” dantesca (1825-27) . Sería muy erróneo ver ahí sólo al pintor vidente, porque es el corazón del poeta que se ha nutrido de esos textos quien puede ponerlos imágenes… “Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio”. Es otro verso de Blake, que en este caso semeja oriental, casi taoísta. Pero no podemos dejar de lado que, atravesando el romanticismo y el simbolismo –a los que también pertenece- como el iluminado que fue, Blake llega a la absoluta modernidad con versos como estos: “Para ver un mundo en un grano de arena/ y un paraíso en una flor silvestre,/ sostén el infinito en la palma de la mano/ y la eternidad en una hora…” El surrealismo pudo anhelar ese “matrimonio del Cielo y del Infierno”, pero lo que Blake escribía iba más allá del mero visionarismo para entrar en el mundo antiguo, pagano y paleocristiano del conocimiento del Universo Eterno, no sabemos con qué dios. O Dios. ¿Cómo todo esto llegó hasta el entorno de un hombre pobre, extraño, que había aprendido –además de sus lecturas autodidactas- el arte del grabado? Eso es lo peculiar del Iluminado. No su obra ya, abierta hacia múltiples vectores, sino la casi anonimia de ese ser fabuloso, que tenía una mirada distinta, pese a su sereno retrato aburguesado, hecho en 1807 por Thomas Phillips. El retrato de un hombre ya no joven, con un cálamo en la mano, en su tiempo pero con un rasgo

Divina Comedia” dantesca (1825-27) . Sería muy erróneo ver ahí sólo al pintor vidente, porque es el corazón del poeta que se ha nutrido de esos textos quien puede ponerlos imágenes… “Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio”. Es otro verso de Blake, que en este caso semeja oriental, casi taoísta. Pero no podemos dejar de lado que, atravesando el romanticismo y el simbolismo –a los que también pertenece- como el iluminado que fue, Blake llega a la absoluta modernidad con versos como estos: “Para ver un mundo en un grano de arena/ y un paraíso en una flor silvestre,/ sostén el infinito en la palma de la mano/ y la eternidad en una hora…” El surrealismo pudo anhelar ese “matrimonio del Cielo y del Infierno”, pero lo que Blake escribía iba más allá del mero visionarismo para entrar en el mundo antiguo, pagano y paleocristiano del conocimiento del Universo Eterno, no sabemos con qué dios. O Dios. ¿Cómo todo esto llegó hasta el entorno de un hombre pobre, extraño, que había aprendido –además de sus lecturas autodidactas- el arte del grabado? Eso es lo peculiar del Iluminado. No su obra ya, abierta hacia múltiples vectores, sino la casi anonimia de ese ser fabuloso, que tenía una mirada distinta, pese a su sereno retrato aburguesado, hecho en 1807 por Thomas Phillips. El retrato de un hombre ya no joven, con un cálamo en la mano, en su tiempo pero con un rasgo  dieciochesco todavía. Un retrato que no puede mostrar lo que había, bullente, por dentro, a partir del tigre singular… “Una isla en la luna”. Cuando más joven Blake trabajaba con Basire, conoció en ese taller y parece que tuvo buena relación con él, al admirable grabador John Flaxman, epítome de lo neoclásico y que ilustró muy bellamente “La Ilíada”, por ejemplo. Flaxman era la perfección de lo Bello, Blake iba más lejos. ¿Pudo tener alucinaciones mentales, como advierte o asegura algún estudioso? Sin duda las tuvo, pero no de psicópata, sino de navegante de la imaginación poderosa. En un poema titulado “La Tierra de los Sueños” escribe Blake y ya no es posible decir más: “Oh, ¿qué tierra es la Tierra de los Sueños?/ ¿Cuáles son sus montañas, y cuáles sus ríos?/ ¡Oh padre! Allí vi a mi madre,/ entre los lirios junto a las aguas bellas. (…) ¡Padre, oh padre! ¿Qué hacemos aquí/ en esta tierra de incredulidad y terror?/ La Tierra de los Sueños, allá lejos,/ por sobre el lucero del alba.”

dieciochesco todavía. Un retrato que no puede mostrar lo que había, bullente, por dentro, a partir del tigre singular… “Una isla en la luna”. Cuando más joven Blake trabajaba con Basire, conoció en ese taller y parece que tuvo buena relación con él, al admirable grabador John Flaxman, epítome de lo neoclásico y que ilustró muy bellamente “La Ilíada”, por ejemplo. Flaxman era la perfección de lo Bello, Blake iba más lejos. ¿Pudo tener alucinaciones mentales, como advierte o asegura algún estudioso? Sin duda las tuvo, pero no de psicópata, sino de navegante de la imaginación poderosa. En un poema titulado “La Tierra de los Sueños” escribe Blake y ya no es posible decir más: “Oh, ¿qué tierra es la Tierra de los Sueños?/ ¿Cuáles son sus montañas, y cuáles sus ríos?/ ¡Oh padre! Allí vi a mi madre,/ entre los lirios junto a las aguas bellas. (…) ¡Padre, oh padre! ¿Qué hacemos aquí/ en esta tierra de incredulidad y terror?/ La Tierra de los Sueños, allá lejos,/ por sobre el lucero del alba.”

Todo claro. Una muy asequible y reciente biografía del poeta, “Blake” de Peter Akroyd, 1995.

¿Te gustó la noticia?

¿Te gusta la página?