JUAN GOYTISOLO, ESCORZOS DIVERSOS

(Este artículo se ha publicado en el número último de “Claves de la razón práctica”. Es una semblanza amplia. Un recuerdo a los amigos. Estoy unos días en Venecia)

Debemos decirlo desde el comienzo para no empezar por virtudes ni defectos. Juan Goytisolo (nacido en Barcelona el 5 de enero de 1931) no es de entrada un hombre  simpático; posee una cerrada timidez que puede confundirse –y se confunde- con algo de altivez y orgullo disimulado en una altanera modestia extrema. Sin embargo, si Juan se encuentra entre íntimos o entre más o menos discípulos (la palabra no creo que le guste nada, pero se siente muy cómodo entre los que piensan como él o a partir de él) seguro que es un hombre mucho más cordial. Yo tuve atisbos de ello, cuando en la época de “Coto vedado” -1985- el primero y acaso el mejor tomo de su autobiografía, tuve con él algún trato más próximo y cordial. Ese momento apenas o nunca se ha vuelto a repetir, pues aunque yo nunca he dejado de afirmar que muchos de los libros de Juan Goytisolo (novelas y ensayos, sobre todo) me gustan e interesan mucho, y eso lo he sostenido incluso delante de quienes no le profesan la menor simpatía, también he dicho, anteponiendo siempre la admiración sincera, que hay contradicciones y tacañerías intelectuales en Juan que me gustan poco y que no entiendo en hombre como él, inteligente y crítico. Pero parece que Juan Goytisolo (y algunos de sus discípulos, “bienaventurados –los llamó otro- pues de ellos serán mis defectos”) no admiten que un claro admirador, como yo soy de Goytisolo, pueda poner ningún tipo de “peros”. O conmigo o contra mí. ¿Hay algo más tremendamente dogmático, para un intelectual que ha dicho haberse ejercitado –y en alta medida es verdad- derribando casi todas las ortodoxias, a favor de la heterodoxia y el

simpático; posee una cerrada timidez que puede confundirse –y se confunde- con algo de altivez y orgullo disimulado en una altanera modestia extrema. Sin embargo, si Juan se encuentra entre íntimos o entre más o menos discípulos (la palabra no creo que le guste nada, pero se siente muy cómodo entre los que piensan como él o a partir de él) seguro que es un hombre mucho más cordial. Yo tuve atisbos de ello, cuando en la época de “Coto vedado” -1985- el primero y acaso el mejor tomo de su autobiografía, tuve con él algún trato más próximo y cordial. Ese momento apenas o nunca se ha vuelto a repetir, pues aunque yo nunca he dejado de afirmar que muchos de los libros de Juan Goytisolo (novelas y ensayos, sobre todo) me gustan e interesan mucho, y eso lo he sostenido incluso delante de quienes no le profesan la menor simpatía, también he dicho, anteponiendo siempre la admiración sincera, que hay contradicciones y tacañerías intelectuales en Juan que me gustan poco y que no entiendo en hombre como él, inteligente y crítico. Pero parece que Juan Goytisolo (y algunos de sus discípulos, “bienaventurados –los llamó otro- pues de ellos serán mis defectos”) no admiten que un claro admirador, como yo soy de Goytisolo, pueda poner ningún tipo de “peros”. O conmigo o contra mí. ¿Hay algo más tremendamente dogmático, para un intelectual que ha dicho haberse ejercitado –y en alta medida es verdad- derribando casi todas las ortodoxias, a favor de la heterodoxia y el  exilio radical? ¿Es posible el propio fanatismo en un heterodoxo? Raro, pero parece que sí. Juan se calla. Sus discípulos (aunque no delante de ti) te ningunean e insultan. No me parece de recibo. Pero es verdad.

exilio radical? ¿Es posible el propio fanatismo en un heterodoxo? Raro, pero parece que sí. Juan se calla. Sus discípulos (aunque no delante de ti) te ningunean e insultan. No me parece de recibo. Pero es verdad.

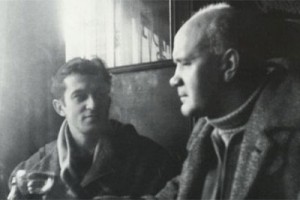

Suele decirse que Juan Goytisolo como sus hermanos escritores (sólo el mayor, José Agustín, poeta, murió en 1999, suicida) pertenece en nómina española a la “Generación del 50” –se usa más en poesía que en prosa- que fue esencialmente la generación de los “niños de la guerra”, la de quienes empezaron a publicar en los primeros años 50, con problemas de censura y dictadura nacionalcatólica, y fueron por ello naturalmente antifranquistas en un grado o en otro. Hay una juventud de Juan Goytisolo en la nocturna  Barcelona de ese entonces, amigo de Jaime Gil de Biedma, que él mismo ha definido como de mala vida y “poses dandis”. La vida realmente le separó de Jaime –al fin era sólo una amistad muy lejos, el recuerdo de esa amistad- pero en la lejanía ambos se mantuvieron una lealtad que pedía pocos contactos. A Jaime le interesaba poco el poeta Valente y este era (ya entrados en edad) el favorito de Juan Goytisolo. Caracteres extremos ambos, debieron quererse y respetarse más bien a lo lejos, en líneas generales. Con su hermano José Agustín (un personaje muy cordial, buen poeta que se fue abandonando algo) debo suponer que la relación de Juan era inexistente o casi inexistente. Uno los podía percibir como muy diferentes. Juan Goytisolo publicó su primera novela, “Juego de manos” en 1954. Seguida por “Duelo en el paraíso” en 1955. Juan desdeñó esos libros mucho tiempo. Creo que sólo ha terminado medio salvándolos en algún tomo de “Obras completas”. Claro, no era Martín Santos, ni Benet (que aún no

Barcelona de ese entonces, amigo de Jaime Gil de Biedma, que él mismo ha definido como de mala vida y “poses dandis”. La vida realmente le separó de Jaime –al fin era sólo una amistad muy lejos, el recuerdo de esa amistad- pero en la lejanía ambos se mantuvieron una lealtad que pedía pocos contactos. A Jaime le interesaba poco el poeta Valente y este era (ya entrados en edad) el favorito de Juan Goytisolo. Caracteres extremos ambos, debieron quererse y respetarse más bien a lo lejos, en líneas generales. Con su hermano José Agustín (un personaje muy cordial, buen poeta que se fue abandonando algo) debo suponer que la relación de Juan era inexistente o casi inexistente. Uno los podía percibir como muy diferentes. Juan Goytisolo publicó su primera novela, “Juego de manos” en 1954. Seguida por “Duelo en el paraíso” en 1955. Juan desdeñó esos libros mucho tiempo. Creo que sólo ha terminado medio salvándolos en algún tomo de “Obras completas”. Claro, no era Martín Santos, ni Benet (que aún no  llegaba) ni Sánchez Ferlosio. Lo diré mejor, todavía no era “Juan Goytisolo”. En realidad el Juan Goytisolo que hoy conocemos y en buena medida admiramos (con sus pequeños lunares, todos los tenemos) empieza a forjarse cuando en 1956, harto del franquismo, de su represión y de su chatura mental, Juan se marcha a París, autoexilado. A un París, mucho más notable intelectualmente que el empobrecido de ahora, y que aún marcaba las horas y las modas intelectuales de Europa. París seguía siendo una ciudad-eje (insisto, no lo es ya) y por consiguiente entonces sus editoriales tenían un prestigio muy superior al del mero hexágono francés. Goytisolo empieza a publicar entonces una trilogía (se titulará, en conjunto, “El mañana efímero” 1957-58) uno de cuyos tomos “Fiesta” se edita ya en Buenos Aires. Juan tuvo mucha suerte en París, mucha, si se tiene en cuenta que no tenía un gran nombre aún y que era un homosexual no aceptado del todo por sí mismo, pero homosexual, lo que no impide su amistad y amor con una buena novelista francesa ya fallecida, Monique Lange, que aunque muy aceptable escritora, era sobre todo una mujer con muchos amigos, vía Gallimard, donde trabajaba, y consiguientemente con alto poder literario entre autores y

llegaba) ni Sánchez Ferlosio. Lo diré mejor, todavía no era “Juan Goytisolo”. En realidad el Juan Goytisolo que hoy conocemos y en buena medida admiramos (con sus pequeños lunares, todos los tenemos) empieza a forjarse cuando en 1956, harto del franquismo, de su represión y de su chatura mental, Juan se marcha a París, autoexilado. A un París, mucho más notable intelectualmente que el empobrecido de ahora, y que aún marcaba las horas y las modas intelectuales de Europa. París seguía siendo una ciudad-eje (insisto, no lo es ya) y por consiguiente entonces sus editoriales tenían un prestigio muy superior al del mero hexágono francés. Goytisolo empieza a publicar entonces una trilogía (se titulará, en conjunto, “El mañana efímero” 1957-58) uno de cuyos tomos “Fiesta” se edita ya en Buenos Aires. Juan tuvo mucha suerte en París, mucha, si se tiene en cuenta que no tenía un gran nombre aún y que era un homosexual no aceptado del todo por sí mismo, pero homosexual, lo que no impide su amistad y amor con una buena novelista francesa ya fallecida, Monique Lange, que aunque muy aceptable escritora, era sobre todo una mujer con muchos amigos, vía Gallimard, donde trabajaba, y consiguientemente con alto poder literario entre autores y  editores. Lange (a la que siempre ha conservado la debida gratitud) fue la absoluta y gran puerta de entrada de Juan Goytisolo al mundo cultural francés y a las traducciones de gran proyección internacional y así a ser un escritor metido en el circuito de los “grandes” cuando aún no lo era cabalmente, pese a sus avances literarios y a sus avances en la “gauche” del momento. Monique Lange no hace al Goytisolo que conocemos pero lo abre y lo prepara. De ello no hay duda. Por entonces Goytisolo conoce y admira de lejos (por timidez) al ya muy consagrado y heterodoxo radical, Jean Genet.

editores. Lange (a la que siempre ha conservado la debida gratitud) fue la absoluta y gran puerta de entrada de Juan Goytisolo al mundo cultural francés y a las traducciones de gran proyección internacional y así a ser un escritor metido en el circuito de los “grandes” cuando aún no lo era cabalmente, pese a sus avances literarios y a sus avances en la “gauche” del momento. Monique Lange no hace al Goytisolo que conocemos pero lo abre y lo prepara. De ello no hay duda. Por entonces Goytisolo conoce y admira de lejos (por timidez) al ya muy consagrado y heterodoxo radical, Jean Genet.

Inclinado al realismo extremo e incluso a la cercanía con la Cuba de Castro (de la que se alejará después) son los años de “Por vivir aquí” (1960), también editado en Argentina o de “La Chanca” en 1962. Lo cierto es que, a partir de 1963, cada vez más metido en la literatura comprometida o en el compromiso personal y cerca de los escritores más significativos del momento, a Juan Goytisolo se le hace difícil sino imposible vivir en  España. Entonces nace formalmente su autoexilio cabal –empezado antes- pero que ahora durará ya hasta la muerte de Franco. Después de ella (1975) Juan Goytisolo ha vuelto muy numerosas veces a su país natal, incluso con estancias no breves en su querida Almería, pero la posición de autoexilado –aunque fueran otros los motivos- siempre ha permanecido en el vivir de Goytisolo, primero con sede en París (aunque Monique era ya básicamente una amistad) y después y más cada vez en Marrekech, donde aún vive, a medida que la atracción por el mundo islámico se va haciendo cada vez más fuerte y esencial en él y su obra. En ello –se dice- tiene también que ver su cada vez más pública homosexualidad de caracteres muy masculinos y siempre lejos de las teorías o actitudes del mundo LGTB contemporáneo. Entre 1969 y 1975, Juan fue profesor en varias Universidades de EEUU, entre ellas Boston o Nueva York. De ese tiempo nace su más creciente interés por la crítica literaria y por el rescate o nueva elucidación de obras y autores preteridos en la tradición española. De entonces es su edición de la “Vida de Estebanillo González, hombre de buen humor” o su antología y vuelta a la luz de un personaje tan singular (por el que Juan mantendrá el aprecio) como el heterodoxo José María Blanco White. También en los

España. Entonces nace formalmente su autoexilio cabal –empezado antes- pero que ahora durará ya hasta la muerte de Franco. Después de ella (1975) Juan Goytisolo ha vuelto muy numerosas veces a su país natal, incluso con estancias no breves en su querida Almería, pero la posición de autoexilado –aunque fueran otros los motivos- siempre ha permanecido en el vivir de Goytisolo, primero con sede en París (aunque Monique era ya básicamente una amistad) y después y más cada vez en Marrekech, donde aún vive, a medida que la atracción por el mundo islámico se va haciendo cada vez más fuerte y esencial en él y su obra. En ello –se dice- tiene también que ver su cada vez más pública homosexualidad de caracteres muy masculinos y siempre lejos de las teorías o actitudes del mundo LGTB contemporáneo. Entre 1969 y 1975, Juan fue profesor en varias Universidades de EEUU, entre ellas Boston o Nueva York. De ese tiempo nace su más creciente interés por la crítica literaria y por el rescate o nueva elucidación de obras y autores preteridos en la tradición española. De entonces es su edición de la “Vida de Estebanillo González, hombre de buen humor” o su antología y vuelta a la luz de un personaje tan singular (por el que Juan mantendrá el aprecio) como el heterodoxo José María Blanco White. También en los  finales años 60 conoce y traba amistad con Américo Castro, cuyas ideas sobre el ser de España compartirá y defenderá a menudo. Pero si su carrera como ensayista literario o político no es nunca desdeñable, desde los artículos de “Furgón de cola” (1967) hasta “Lucernario” (2004) su libro sobre Manuel Azaña o sus recopilaciones de artículos polémicos o reivindicativos como “ Libertad, libertad, libertad…” de 1978 o “Crónicas sarracinas” (1980) entre otros, la solidez y el nombre de Juan Goytisolo son los de un narrador que aspira siempre a ser isla, a que no se le relacione en demasía con sus contemporáneos. Está claro que entre los españoles ha preferido siempre (con férrea criba) a los más jóvenes, en tanto que dentro del mundo hispánico, si está claro que nunca ha desdeñado (sobre todo al inicio) la compañía de algunos autores del llamado “boom” latinoamericano, cercanía con Carlos Fuentes, por ejemplo, más que con Vargas Llosa –bastante más- su principal admiración parece haberse quedado más sentada en cubanos como el gran Lezama Lima o incluso en escritores brillantes pero que ahora vemos “menores” como Severo Sarduy o el argentino Manuel Puig. Está claro que la aspiración de Goytisolo (y más cada vez) es a verse como un fenómeno casi isleño dentro de la literatura española. Yo no voy a entrar en eso, es labor de una crítica larga, pensada y minuciosa, pero una cosa es una cierta “extraterritorialidad” –por seguir a Steiner- y otra el escaso y casi nunca total fenómeno “isla”. Para muchos la obra novelística más importante de Juan Goytisolo es la que compone la llamada trilogía de Álvaro Mendiola (el nombre del protagonista) desde

finales años 60 conoce y traba amistad con Américo Castro, cuyas ideas sobre el ser de España compartirá y defenderá a menudo. Pero si su carrera como ensayista literario o político no es nunca desdeñable, desde los artículos de “Furgón de cola” (1967) hasta “Lucernario” (2004) su libro sobre Manuel Azaña o sus recopilaciones de artículos polémicos o reivindicativos como “ Libertad, libertad, libertad…” de 1978 o “Crónicas sarracinas” (1980) entre otros, la solidez y el nombre de Juan Goytisolo son los de un narrador que aspira siempre a ser isla, a que no se le relacione en demasía con sus contemporáneos. Está claro que entre los españoles ha preferido siempre (con férrea criba) a los más jóvenes, en tanto que dentro del mundo hispánico, si está claro que nunca ha desdeñado (sobre todo al inicio) la compañía de algunos autores del llamado “boom” latinoamericano, cercanía con Carlos Fuentes, por ejemplo, más que con Vargas Llosa –bastante más- su principal admiración parece haberse quedado más sentada en cubanos como el gran Lezama Lima o incluso en escritores brillantes pero que ahora vemos “menores” como Severo Sarduy o el argentino Manuel Puig. Está claro que la aspiración de Goytisolo (y más cada vez) es a verse como un fenómeno casi isleño dentro de la literatura española. Yo no voy a entrar en eso, es labor de una crítica larga, pensada y minuciosa, pero una cosa es una cierta “extraterritorialidad” –por seguir a Steiner- y otra el escaso y casi nunca total fenómeno “isla”. Para muchos la obra novelística más importante de Juan Goytisolo es la que compone la llamada trilogía de Álvaro Mendiola (el nombre del protagonista) desde  “Señas de identidad” (1966) – Goytisolo desdeña a quienes dicen que es su mejor novela- hasta “Juan sin tierra” (1975) pasando por “Reivindicación del conde Don Julián” (1970), publicadas inicialmente en México y las últimas ya con claros intereses de cercanía islámica desde que Mendiola (en “El conde don Julián”) pasa a Tánger… Cierto que esas novelas –con su componente experimental- cuentan entre lo más señero de Juan Goytisolo, pero en su generalidad son difícilmente separables, aunque sean distintas, de la renovación que emprende la narrativa española (acaso algo empujada por el “boom”, en parte) desde mediados de los 60. Ya dije que ni Martín Santos ni Juan Benet pueden quedar aparte, y no son los únicos. Juan Goytisolo sería otro nombre a decir con seguridad. Lo que no puede obstar para que el camino literario de Juan no termine, ni mucho menos, en esos libros. Como he dicho no es preterible su labor ensayística, ni la autobiografía –aunque a mi saber es un fenómeno que se le va deshinchando al autor por dentro- de tal modo que, como anticipé, “Coto vedado” (1985) me parece superior al en general más exterior “En los reinos de Taifas” (1986) y aún al tomo que cierra el ciclo, “Memorias” de 2002. Sin embargo aunque las novelas siguientes hayan merecido en general –fuera del sector incondicional- juicios varios, es evidente el intento de novedad y caminos nuevos que hay en todas, unido a un narrar menos anecdótico que lírico, sin que falte el básico nexo argumental y en la mayoría una buscada proximidad islámica. Entre “Makbara” (1980) o “El exilado de aquí y de allí” (2008), última obra narrativa de Goytisolo hasta donde sé y que presentó como su adiós a la novela, hay títulos notorios y distintos como “Las virtudes del pájaro solitario” (1988), “Carajicomedia” (2000) –acaso una de sus obras de tema más nítidamente gay- o “Telón de boca” de 2003, y por supuesto no cito todas. Sea la edad o la sensación, el propio autor no ha dejado de comentar que su obra se iba cerrando –dejaba más abierto el terreno ensayístico- es cierto que la actividad de Juan Goytisolo hay ido haciéndose más esporádica, más lejos un libro de otro.

“Señas de identidad” (1966) – Goytisolo desdeña a quienes dicen que es su mejor novela- hasta “Juan sin tierra” (1975) pasando por “Reivindicación del conde Don Julián” (1970), publicadas inicialmente en México y las últimas ya con claros intereses de cercanía islámica desde que Mendiola (en “El conde don Julián”) pasa a Tánger… Cierto que esas novelas –con su componente experimental- cuentan entre lo más señero de Juan Goytisolo, pero en su generalidad son difícilmente separables, aunque sean distintas, de la renovación que emprende la narrativa española (acaso algo empujada por el “boom”, en parte) desde mediados de los 60. Ya dije que ni Martín Santos ni Juan Benet pueden quedar aparte, y no son los únicos. Juan Goytisolo sería otro nombre a decir con seguridad. Lo que no puede obstar para que el camino literario de Juan no termine, ni mucho menos, en esos libros. Como he dicho no es preterible su labor ensayística, ni la autobiografía –aunque a mi saber es un fenómeno que se le va deshinchando al autor por dentro- de tal modo que, como anticipé, “Coto vedado” (1985) me parece superior al en general más exterior “En los reinos de Taifas” (1986) y aún al tomo que cierra el ciclo, “Memorias” de 2002. Sin embargo aunque las novelas siguientes hayan merecido en general –fuera del sector incondicional- juicios varios, es evidente el intento de novedad y caminos nuevos que hay en todas, unido a un narrar menos anecdótico que lírico, sin que falte el básico nexo argumental y en la mayoría una buscada proximidad islámica. Entre “Makbara” (1980) o “El exilado de aquí y de allí” (2008), última obra narrativa de Goytisolo hasta donde sé y que presentó como su adiós a la novela, hay títulos notorios y distintos como “Las virtudes del pájaro solitario” (1988), “Carajicomedia” (2000) –acaso una de sus obras de tema más nítidamente gay- o “Telón de boca” de 2003, y por supuesto no cito todas. Sea la edad o la sensación, el propio autor no ha dejado de comentar que su obra se iba cerrando –dejaba más abierto el terreno ensayístico- es cierto que la actividad de Juan Goytisolo hay ido haciéndose más esporádica, más lejos un libro de otro.

Nadie podrá decir (sería mentiroso e injusto) que, en estos últimos treinta años, sino más, Juan Goytisolo no sólo ha sido uno de nuestros autores fundamentales y de mayor y más seguro reconocimiento, sino un autor polémico y dicotómico: la polémica seguramente no le disgusta y no sé si entiende la dicotomía de quienes pueden admirarle y darle nota alta en general, pero hacen notar, a menudo, sus contradicciones y hasta lo que otros llaman su cicatería con el medio o la historia literaria de España, dejando siempre de lado a unos seguidores más jóvenes y tan feroces e incondicionales (Sánchez Robayna, por ejemplo) que dejan atrás las asperezas o el lado hirsuto del maestro. Para mí entre la menos importante de sus contradicciones es que –desde hace unos años- Juan Goytisolo haya aceptado grandes premios literarios del Estado (el primero el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2008) cuando pasó años repitiendo “ad nauseam” que él nunca aceptaría premios o reconocimientos oficiales, privados sí y los tiene. Cierto que podía merecerlos (como la Academia, que sigue teniendo sus negadores) pero si no se los daban es porque tenía más que advertido el rechazo. Pero ya sabemos que esa parte de la heterodoxia radical del autor acabó en 2008 con los 40.000 euros que ese premio conllevaba. ¿Vejez? ¿Necesidad? Ya digo que, aunque no puedo dejar de ver el cambio (para no llamarlo contradicción) es la que, personalmente, más propendo a disculpar. Vivimos en el mundo que vivimos, aunque nos guste poco o muy poco. En 2002 había recibido el Premio Octavio Paz en México, que no cuenta al caso que nos ocupa, por no ser español. Y el tema se cierra del todo (el rechazo al oficialismo) al haber admitido –y sin duda merecido- el Premio Cervantes el 24 de noviembre de 2014. Se dirá que es un premio del idioma y que el escritor siempre admiró a Cervantes, pero los que quieran ver la contradicción pueden hacerlo, sin duda, por muy excusable que a mí me parezca. A mi entender ( lo he hablado con otros que estiman menos a Juan, porque yo –he de repetirlo- lo tengo por escritor valioso y notable) el rasgo peor del carácter de Juan traspasado a su vida intelectual, pues al fin en lo íntimo poco importa la simpatía o su ausencia, radica en cierta falta de generosidad con la literatura española, en general, y de un modo más preciso con sus contemporáneos. También entiendo como un defecto menor (aunque otros lo ven capital) que Goytisolo sea hipercrítico con la vida civil y política española –me parece razonable- pero que apenas haya dicho nunca ni media palabra sobre los conflictos internos y externos de Marruecos, donde vive. ¿Es la vida política española peor que la marroquí? No lo cree nadie y menos aún durante el dictatorial reinado de Hassan II que es cuando Juan se instala en Marrakech, en una casa no lejana a la célebre plaza de Yamaa El-Fna, descrita en no pocas guías turísticas con textos del propio Goytisolo. Y, por cierto (y debe entenderse para bien) acompañado de algún amigo local. Cualquiera que haya recorrido con buena voluntad Marruecos, verá tantos encantos como injusticias. Por eso es raro e incluso chocante que el crítico Goytisolo mantenga un irrompible silencio sobre cualquier problema local o incluso musulmán. Pero tampoco debe culpársele en demasía si juzgamos que es allí donde vive y quiere vivir. Si Juan Goytisolo –desde su llegada a Marruecos- hubiese sido claramente crítico con el gobierno del rey, en estas fechas haría probablemente años que nuestro novelista hubiera tenido que abandonar el país. Lo que Goytisolo dice y puede decir en España nunca hubiese podido decirlo (referido a lo de allí) en Marruecos. Ese silencio, así, no es más que el discreto cobro de la hospitalidad. Por lo demás sabemos que para nuestro “Juan sin tierra” –se puede y quiere referir a él- la literatura española es básicamente el “Libro de Buen Amor” y “La Celestina” en la Edad Media y el inicio del Renacimiento, y luego “El Quijote”, Góngora, alguna novela picaresca, Blanco White, ya entre el XVIII y el XIX, Azaña o Cernuda más modernamente, y algunos de los autores latinoamericanos o cercanos amigos: Lezama, Paz, Valente y no sé si Gil de Biedma, pero algo traído a rastras. Poco más. Cierto que presta sin desdoro menos atención a la poesía, y que culmina gustoso (y muy poco crítico) con todos los que le resultan cercanos, devotos o exégetas, desde Julián Ríos –tan olvidado en general- como Andrés Sánchez Robayna, aunque cabe algún otro dilecto y concorde. Uno tiene la rara sensación de que todo lo que no le interesa a él (al propio Goytisolo, al que sus fieles agregan a la exigua lista) carece de interés o relevancia. Y aunque acepto gustoso todos los nombres que dice hasta llegar a lo estrictamente contemporáneo, creo que la guía de preferencias –incluso si calla a alguno por obvio o si añade a algún historiador heterodoxo como Américo Castro- la nómina sobre tenazmente insuficiente, me parece cicatera y rácana. Parece hecha con envidia o temor. El caso es que esta falta de generosidad (mejor aún esa atroz miopía) al juzgar lo más propio, no puede dejar de parecerme un muy notable defecto. Como lo es, asimismo, la generosidad del celebrante con los monagos de su misa. Es el defecto principal que hallo en Juan Goytisolo cuyos redescubrimientos literarios me placen y cuya obra –en líneas generales- me parece esencial en la novelística de nuestro siglo XX. Contemporáneo capital, sin duda, pese a los lunares evidentes. Ya entiendo que él mantendrá silencio (como otras veces) y que sus acólitos me despellejarán en los rincones de sus provincias. No importa. Yo admiro a Juan Goytisolo y admiro a su querido Genet pero –conste- son admiraciones muy distintas, porque se puede y se debe admirar sin buscar halagos ni coincidencias. Un Cervantes merecido.

en general, pero hacen notar, a menudo, sus contradicciones y hasta lo que otros llaman su cicatería con el medio o la historia literaria de España, dejando siempre de lado a unos seguidores más jóvenes y tan feroces e incondicionales (Sánchez Robayna, por ejemplo) que dejan atrás las asperezas o el lado hirsuto del maestro. Para mí entre la menos importante de sus contradicciones es que –desde hace unos años- Juan Goytisolo haya aceptado grandes premios literarios del Estado (el primero el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2008) cuando pasó años repitiendo “ad nauseam” que él nunca aceptaría premios o reconocimientos oficiales, privados sí y los tiene. Cierto que podía merecerlos (como la Academia, que sigue teniendo sus negadores) pero si no se los daban es porque tenía más que advertido el rechazo. Pero ya sabemos que esa parte de la heterodoxia radical del autor acabó en 2008 con los 40.000 euros que ese premio conllevaba. ¿Vejez? ¿Necesidad? Ya digo que, aunque no puedo dejar de ver el cambio (para no llamarlo contradicción) es la que, personalmente, más propendo a disculpar. Vivimos en el mundo que vivimos, aunque nos guste poco o muy poco. En 2002 había recibido el Premio Octavio Paz en México, que no cuenta al caso que nos ocupa, por no ser español. Y el tema se cierra del todo (el rechazo al oficialismo) al haber admitido –y sin duda merecido- el Premio Cervantes el 24 de noviembre de 2014. Se dirá que es un premio del idioma y que el escritor siempre admiró a Cervantes, pero los que quieran ver la contradicción pueden hacerlo, sin duda, por muy excusable que a mí me parezca. A mi entender ( lo he hablado con otros que estiman menos a Juan, porque yo –he de repetirlo- lo tengo por escritor valioso y notable) el rasgo peor del carácter de Juan traspasado a su vida intelectual, pues al fin en lo íntimo poco importa la simpatía o su ausencia, radica en cierta falta de generosidad con la literatura española, en general, y de un modo más preciso con sus contemporáneos. También entiendo como un defecto menor (aunque otros lo ven capital) que Goytisolo sea hipercrítico con la vida civil y política española –me parece razonable- pero que apenas haya dicho nunca ni media palabra sobre los conflictos internos y externos de Marruecos, donde vive. ¿Es la vida política española peor que la marroquí? No lo cree nadie y menos aún durante el dictatorial reinado de Hassan II que es cuando Juan se instala en Marrakech, en una casa no lejana a la célebre plaza de Yamaa El-Fna, descrita en no pocas guías turísticas con textos del propio Goytisolo. Y, por cierto (y debe entenderse para bien) acompañado de algún amigo local. Cualquiera que haya recorrido con buena voluntad Marruecos, verá tantos encantos como injusticias. Por eso es raro e incluso chocante que el crítico Goytisolo mantenga un irrompible silencio sobre cualquier problema local o incluso musulmán. Pero tampoco debe culpársele en demasía si juzgamos que es allí donde vive y quiere vivir. Si Juan Goytisolo –desde su llegada a Marruecos- hubiese sido claramente crítico con el gobierno del rey, en estas fechas haría probablemente años que nuestro novelista hubiera tenido que abandonar el país. Lo que Goytisolo dice y puede decir en España nunca hubiese podido decirlo (referido a lo de allí) en Marruecos. Ese silencio, así, no es más que el discreto cobro de la hospitalidad. Por lo demás sabemos que para nuestro “Juan sin tierra” –se puede y quiere referir a él- la literatura española es básicamente el “Libro de Buen Amor” y “La Celestina” en la Edad Media y el inicio del Renacimiento, y luego “El Quijote”, Góngora, alguna novela picaresca, Blanco White, ya entre el XVIII y el XIX, Azaña o Cernuda más modernamente, y algunos de los autores latinoamericanos o cercanos amigos: Lezama, Paz, Valente y no sé si Gil de Biedma, pero algo traído a rastras. Poco más. Cierto que presta sin desdoro menos atención a la poesía, y que culmina gustoso (y muy poco crítico) con todos los que le resultan cercanos, devotos o exégetas, desde Julián Ríos –tan olvidado en general- como Andrés Sánchez Robayna, aunque cabe algún otro dilecto y concorde. Uno tiene la rara sensación de que todo lo que no le interesa a él (al propio Goytisolo, al que sus fieles agregan a la exigua lista) carece de interés o relevancia. Y aunque acepto gustoso todos los nombres que dice hasta llegar a lo estrictamente contemporáneo, creo que la guía de preferencias –incluso si calla a alguno por obvio o si añade a algún historiador heterodoxo como Américo Castro- la nómina sobre tenazmente insuficiente, me parece cicatera y rácana. Parece hecha con envidia o temor. El caso es que esta falta de generosidad (mejor aún esa atroz miopía) al juzgar lo más propio, no puede dejar de parecerme un muy notable defecto. Como lo es, asimismo, la generosidad del celebrante con los monagos de su misa. Es el defecto principal que hallo en Juan Goytisolo cuyos redescubrimientos literarios me placen y cuya obra –en líneas generales- me parece esencial en la novelística de nuestro siglo XX. Contemporáneo capital, sin duda, pese a los lunares evidentes. Ya entiendo que él mantendrá silencio (como otras veces) y que sus acólitos me despellejarán en los rincones de sus provincias. No importa. Yo admiro a Juan Goytisolo y admiro a su querido Genet pero –conste- son admiraciones muy distintas, porque se puede y se debe admirar sin buscar halagos ni coincidencias. Un Cervantes merecido.

¿Te gustó el artículo?

¿Te gusta la página?