CAMINOS DE LA CRISIS DEL ARTE RUSO

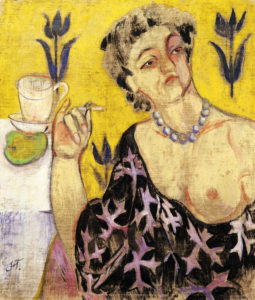

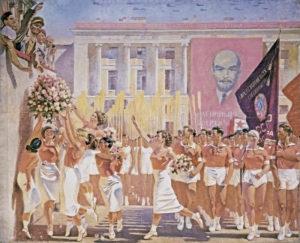

Aprovechando la exposición del Museo Reina Sofía, “Dadá ruso. 1914-1924” y la existencia relativamente reciente de un Museo de Arte Ruso en Málaga, parece atractivo preguntarse qué fue de los caminos varios del arte ruso (aunque nos centremos más en la pintura) entre, digamos, y son fechas máximas, 1910 y 1930. En ese primer año empieza a surgir la vanguardia -que casi siempre ha pasado por el  impresionismo y el postimpresionismo franceses- en un país donde todavía se pintaban sobre tabla iconos de estilo dieciochesco y existía una potente pintura académica oficial, con retratos solemnes, por ejemplo, de la coronación de los zares. Veinte años después (y digo mucho) tras el estallido de la Revolución, la guerra civil y el comienzo de la ya muy evidente represión y censura de los comunistas, el arte ruso, no exiliado, son retratos de Lenin o Stalin -muy tradicionales- o grandes paneles de “realismo socialista”, donde vemos chicos y chicas -por separado- haciendo deporte, con cuerpos radiantes y felices iluminados por el sol de Marx…

impresionismo y el postimpresionismo franceses- en un país donde todavía se pintaban sobre tabla iconos de estilo dieciochesco y existía una potente pintura académica oficial, con retratos solemnes, por ejemplo, de la coronación de los zares. Veinte años después (y digo mucho) tras el estallido de la Revolución, la guerra civil y el comienzo de la ya muy evidente represión y censura de los comunistas, el arte ruso, no exiliado, son retratos de Lenin o Stalin -muy tradicionales- o grandes paneles de “realismo socialista”, donde vemos chicos y chicas -por separado- haciendo deporte, con cuerpos radiantes y felices iluminados por el sol de Marx…

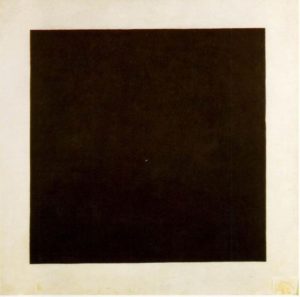

¿Y en medio? Había estado el arte entre simbolista y decó que Diaguiliev propulsó para los muy modernos Ballets Rusos. Serov estaba en Rusia, pero León Bakst realizó maravillas para esos ballets. Remito a “La siesta de un fauno”. El apasionado poeta Mayakovski había terminado suicidándose. Isadora Duncan (tras haber bailado “La  Internacional”) no regresó a la Rusia soviética. Y muchos de los grandes, desde Kandinsky o Kazimir Malévich -uno de los padres del abstracto, aunque empezó en el impresionismo- había pintado su cuadro más revolucionario -si pensamos que es de 1915- aún bajo el zarismo. Hablo de “Cuadrado negro” (un cuadro geométrico, enteramente negro) que consideró parte del

Internacional”) no regresó a la Rusia soviética. Y muchos de los grandes, desde Kandinsky o Kazimir Malévich -uno de los padres del abstracto, aunque empezó en el impresionismo- había pintado su cuadro más revolucionario -si pensamos que es de 1915- aún bajo el zarismo. Hablo de “Cuadrado negro” (un cuadro geométrico, enteramente negro) que consideró parte del  “suprematismo”, un dar cabida a las formas geométricas elementales, sin más. Natalia Goncharova, Petrov Vodkin, o por supuesto Malévich (1878- 1935) se marcharon de Rusia, no siempre en condiciones fáciles. Y algunos de los mejores como Aleksandr Ródchenco o el gran Vasili Kandinski (1866-1944), uno de los más refinados del arte abstracto, murieron en Francia,

“suprematismo”, un dar cabida a las formas geométricas elementales, sin más. Natalia Goncharova, Petrov Vodkin, o por supuesto Malévich (1878- 1935) se marcharon de Rusia, no siempre en condiciones fáciles. Y algunos de los mejores como Aleksandr Ródchenco o el gran Vasili Kandinski (1866-1944), uno de los más refinados del arte abstracto, murieron en Francia,  Kandinski incluso -aunque vivía en el sur- en los momentos finales de la ocupación nazi. Recordemos que Chagall (con el que se relaciona en estilo, Olga Rózanova) tiene su gran museo en Niza, aunque nunca dejara de evocar las aldeas judías en su patria… Un movimiento importante, aunque breve y con muchos rusos, “El jinete azul”, ocurre fuera de Rusia entre 1911 y 1913… ¿Quiere todo esto, que no es el mismo camino, decir algo en su conjunto, más

Kandinski incluso -aunque vivía en el sur- en los momentos finales de la ocupación nazi. Recordemos que Chagall (con el que se relaciona en estilo, Olga Rózanova) tiene su gran museo en Niza, aunque nunca dejara de evocar las aldeas judías en su patria… Un movimiento importante, aunque breve y con muchos rusos, “El jinete azul”, ocurre fuera de Rusia entre 1911 y 1913… ¿Quiere todo esto, que no es el mismo camino, decir algo en su conjunto, más  allá del pertinente análisis pictórico? Creo que no es difícil colegir algo que hoy es bien sabido, pero que artistas y creadores adivinaron mucho antes: Salvo unos primeros años liberales y de gran pobreza (que

allá del pertinente análisis pictórico? Creo que no es difícil colegir algo que hoy es bien sabido, pero que artistas y creadores adivinaron mucho antes: Salvo unos primeros años liberales y de gran pobreza (que  tristemente coinciden con la guerra civil) el Gobierno bolchevique, Lenin primero -murió en 1924- y luego y mucho más el terrible Stalin, masacraron las libertades individuales y crearon o validaron una línea oficial de arte (el “realismo socialista”) fuera de los cual todo era decadencia, burguesía y otros males… ¿Porqué no mirarlo bien? Hitler -de otro modo- no estaba tan lejos de Stalin, en arte

tristemente coinciden con la guerra civil) el Gobierno bolchevique, Lenin primero -murió en 1924- y luego y mucho más el terrible Stalin, masacraron las libertades individuales y crearon o validaron una línea oficial de arte (el “realismo socialista”) fuera de los cual todo era decadencia, burguesía y otros males… ¿Porqué no mirarlo bien? Hitler -de otro modo- no estaba tan lejos de Stalin, en arte  también. Algún músico moderno, dodecafonista inicial, Alexandr Scriabin murió con 43 años en 1915. No llegó a la tragedia. Porque fue una tragedia. Ana Ajmátova no lo dudó.

también. Algún músico moderno, dodecafonista inicial, Alexandr Scriabin murió con 43 años en 1915. No llegó a la tragedia. Porque fue una tragedia. Ana Ajmátova no lo dudó.

¿Te gustó el artículo?

¿Te gusta la página?